Notice

Recent Posts

Recent Comments

Antic Nomad

N.Y in NewYork 본문

NewYork in NewYork + 뉴욕, 그리고 나의 뉴욕

미국의 유명 저널리스트이자 여행가인 찰스 쿠럴트는 일년 중 12월에 가장 머물기 좋은 도시로 뉴욕을 꼽았다. 일년 삼백육십오일- 새로움이 끊이지 않는 뉴욕이지만, 새로운 한 해를 맞이하며 겨울 한때를 보내기에 최고의 도시이기도 하다.

처음 뉴욕에 간 것은 911이 일어난 다음 해로, 피츠버그에서 뉴욕, 샌프란시스코, 엘에이, 동경코스의 긴 여행(처음이자 마지막일지도 모르는 약 2달간의 장거리여행이었다)중 두번째 기착지였다.

비싼 물가와 소박한 주머니 사정으로 초등학교 졸업 후 연락두절됐다가 알럽스쿨이 유행할때 다시 만나 전화통화만 했던 친구에게 무작정 전화를 걸어 몇 일 재워줄 수 있겠냐고- 지금 생각하면 참 뻔뻔한 부탁을 했더랬다.

사실, 나의 첫 뉴욕 인상은 그저 그랬다. 도를 지나친 뉴욕이란 도시에의 동경과 뉴요커에 대한 환상때문인지- 어쨌든, 그 당시 나의 느낌은 '덥다/비싸다/관광객에 치인다' 정도였다. 하지만, 그 후 다시 찾은 뉴욕은 뭐랄까- 이래서 모든 사람들이 뉴욕뉴욕하고, 뉴요커가 되고자 하는 열망을 품에 글어안고 맨하탄 언저리에서 치열하게 살고 있구나 라는 걸 느낄 수 있었다.

더 어떠한 미사여구가 필요할까, 이제 더는 새로울 것 없는 뉴욕찬양예찬들...

뉴욕에는 수백만 개의 멋진 이야깃거리가 거리 거리에 넘쳐난다. 그런 이야기들을 두툼한 여행책자속에서 수 많은 에세이 집에서 찾을 수도 있겠지만, 12번가 코너의 작은 식당, 소호지역의 반지하 인도레스토랑에서 음악을 들으며 만나는 것도 미지로의 여행이 되리라 믿는다.

여행의 흔적들. 어떤때는 이런것들이 여행 후 추억거리로 삼기에 충분하다. 길거리에서 마구 나눠주는 작은 광고 팜플렛하나까지도 그 때 훅훅- 숨을 쉬며 다니던 더운 공기를 생각나게 한다.

예전엔 학교에서 가라니까 갔었던- 대학생이 되면서 발길을 뚝 끊었던 박물관. 이제는 어느 곳에 가든 시간이 되면 자연사 박물관에 꼭 들를려고 노력한다. 꽤 흥미로운 특별전시도 있고(두번째 뉴욕여행때는 독개구리 전시를 보았다), 간혹 재미있는 사실들을 새롭게 발견할 수 있는 기회이기도 하다. 이건 우주에서 날아온 운석이라고 했다.

달에 갔을 때의 몸무게. 난민 발이 따로 없군하. ㅋㅋㅋ.

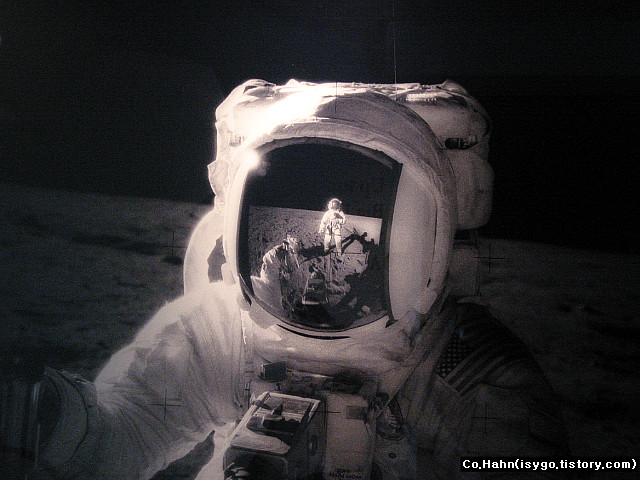

두고두고 진짜냐 아니냐 분쟁이 많았던 이 한장의 사진.... 유타주 사막 어딘가에서 촬영된 거라는 '카더라' 소식까지 들어봤다. 하.

외국에 가면 제일 부러운 것 중의 하나가, 박물관에 들여놓은 종류에 놀라고, 또 이렇게 확 와닿게 만져볼수도, 체험해볼수도 있는 것들이 많다는 거다. 단지 유리벽 너머로 디스플레이 된걸 쓱 보는게 아니니 흥미를 가지고 보게 되고, 또 그런것들이 오래 기억에 남는다. 밋밋하고 정형화된 박물관에서 벗어나 자유로운 디스플레이와 공간 배치가 좋았던 자연사박물관.

어느 식물학자의 연구실에 들어와 있는 기분. 한눈에 확 들어오니 (영어가 초급이라도) 이해하기도 쉽다. 옛날 생물시간에 표본채집하던게 생각나 왠지 설렜던 섹션. 샤프심 끝도 최대한 뾰족하게 깍아 세포핵까지 세세히 그리고 칠하고 했던게 기억난다.

이 얼마나 멋진 광경이란 말인가!!!

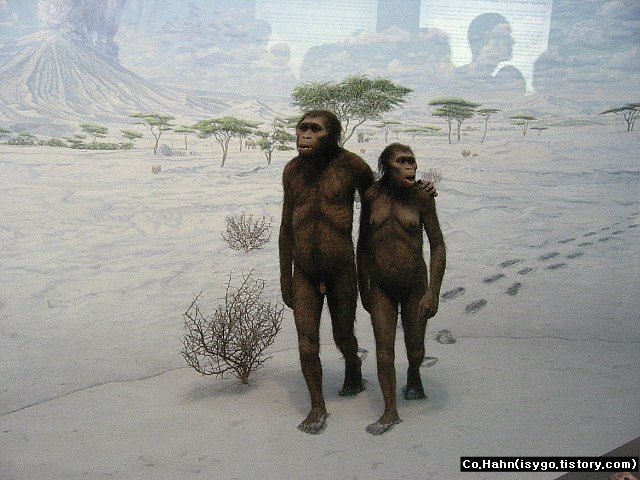

같은 길을 걸어가면서도 관심은 딴 데 있는 듯한 원시인 부부. 이런 디스플레이를 만드는 사람은 누굴까 정말 궁금하다. 그 많은 풍경중에, 그 많은 상황중에, 그 많은 이야기중에- 어떤걸 기준으로 골라내 재현해놓는 것일까. 기회가 되면 꼭 한번은 참여해보고 싶은 분야...

열심히 열심히 똑딱이 카메라로- 찰칵 찰칵. 바쁘다.

구경하기 제일 좋은 공룡. 세계 어디의 박물관에 가도 꼭 있는게 이 공룡 모델일듯. ^^

영화속에서, 티비속에서 사람들이 바삐 지나다니던 그 길, 거리, 그리고 틈조차 없어 보이는 빼곡히 들어찬 고풍스런 건물들의 철제 비상계단.

소호의 한 가게에서 이 고양이를 봤을때, 나는 인형이라고 생각했다. 버젓이 팔리는 물건들 사이에 자리잡고 미동도 없이, 그리고 내가 알고 있던 고양이의 기준에서 한참 벗어난 몸뚱아리로 시끄러운 음악소리 들리지도 않는 듯, 팔자좋게 늘어져 있던 고양이. 저 둥그런 배 눌러보고 나서야 살아있는 진.짜 고양이인걸 알고 얼마나 놀랐는지 모른다. (내가 찔러도 움찔-도 하지 않았다)

어디든 있는 이 거리 미술가 아저씨. 사실, 그림 실력으로 봐선 하루 한장 팔기도 벅차보였다.

뉴욕의 또 다른 재미는 각양각색의 상점들의 쑈 윈도우를 보고 다니는 거다. 물론 나에겐 그렇다. 얼핏 대충 붙여놓았을 법한 포스터들도, 유리 하나 통했을 뿐인데 뭔가 틀려보이는 사람의 심리는 도대체 뭐란 말인가.

솔직히. 나에겐 로망이 있었다. 센트럴 파크에 이른 새벽 동이 틀 무렵 나가 가볍게 조깅을 하고, 벤더에서 핫도그(솔직히 뉴욕 핫도그처럼 맛없는 건 처음봤다. 맛있는 포차에서 파는 핫도그도 있겠지만, 어쨌든, 나는 실패였ㄷ)를 하나 먹고, 근처 커피숍에서 모닝커피를 우아하게 마시는- 그런 로망이 있었다. 아침에 일어나지 못했다면, 낮에 가벼운 샌드위치나 프레첼, 과일주스(5번가의 뉴요커를 흉내내고 싶다면 유기농으로)를 사들고, 책 한권 들고 나가, 볕좋은 잔듸에 누워 책을 읽는 거였다. 하지만- 나의 현실은 냉정했다.

제법 폭신해 보이는 잔듸에 가방을 내려놓고, 미리 공원근처에서 샀던 프레첼을 꺼내놓고 책을 펼쳐 들고 앉았다.

프레첼을 한 입 베어 무는 순간부터 나의 불행은 시작이 된거였다. 마치 그것이 스위치처럼. 딱. 하고 불행의 불이 켜져버린거지.

우선, 프레첼은 지독하리 만치 아무맛이 없었다. 그저 표면에 묻어있는 소금맛이 다였고, 사들고 갔던 커피(제일 싼 아메리카노 1불 25전 주고 샀었다) 역시, 쓴 맛만 나는 보리차와 다를게 없었다. 하지만 배는 고팠고, 또 다른 걸 사서 끼니를 때우기엔 예산이 빠듯해 그냥 참고 먹을 수 있는 만큼만 먹었다. 대충 위에 쑤셔놓고 햇볕내리쬐는 잔듸에 가방을 베개삼아 누워 책을 펼쳤더니, 그 때부터 머리 위로 쿵쿵 쾅쾅 요란 뻑적한 힙합 음악소리가 시작됐다. 한 무리의 흑인 학생들이 커다란 라디오(영화에서 자주 나오는 두개의 커다란 스피커가 양쪽에 있는 몸통만한 크기의 오디오다)를 크게 틀어놓고 자기들끼리 흥에 겨워 춤을 추기 시작한 것이었다. 나름 이것도 분위기지 하며- 20분쯤 지났을까, 이미 머리속엔 책의 내용은 들어오질 않았고 같은 줄을 계속 읽고 있는 내 자신을 발견하고는 책 읽기를 포기하고 낮잠을 자기로 했다. 슬슬- 감기는 눈을 살포시 내려뜨고 정말. 잠깐 잠이 들었는데, 일어나보니 얼굴은 화끈화끈하게 타 있었고, 책은 흘러내리면서 옆구리에 깔렸는지 잔뜩 구겨져 풀물까지 들어있었다.

아- 이런것도 꽤 성가진 일이었구나- 후회를 하며 가방을 챙겨 친구집으로 일찌감치 돌아갔던 하루였다. 고단하다면 고단했던- 별 성과없었던 하루.

보기엔 어떨지 모르나, 별로 권하고 싶지 않은 프레첼.

누구든 뉴욕의 작은 가게 쇼윈도우만 봐도 이거 이거 이거- 다 사고싶은 충동에 강하게 사로잡히지 않을 수 없을꺼다.

차이나타운 음식점에서 먹었던 중국음식. 엄청 짰다. 다른것보다 정말 혀 나올 정도로 짰던건 기억한다.

뮤지컬 티켓을 바꾸거나 구매할 수 있는 티켓박스. 이제는 뉴욕의 명물중의 하나로 모르는 사람이 없을거다. 이 때 내가 본 것은 '오페라의 유령'.

미리 피츠버그에서 떠나면서 예약을 해서, 여기서 줄서서 표 살일은 없었지만, 줄줄이 늘어서 있는 사람들 구경만으로도 그저 좋았다.

오페라의 유령 공연을 보러 마제스틱 극장으로 고고씽.

오페라의 유령- 뮤지컬 시작하기 전에, 얼른 도촬. (죄송- 꼭 영화관에서 앞자리 발로 차지 말라고 경고해도 중간에 꼭 차대는 사람들처럼 행동했다)

카페 랄로. 유브갓 메일에서 맥 라이언이 탐 행크스를 기다리던 카페로 유명하다. 생각보다 장소는 아담했지만, 나름 아늑한 분위기.

영화 중에서 메일 상대가 맥 라이언 이란걸 안 탐 행크스가 카페로 들어와 그녀에게 아닌척 하며 얘기할때- 그녀가 그에게 했던 말이 생각났다.

"You are nothing but a suit." - 누군가에게 이런 말을 들었을땐 정말 가슴 아플것 같다.

엠파이어 스테이트 빌딩에 올라가면 아찔할 정도로 뉴욕이 낮게 보인다. 몸이 휘청거릴정도의 높이- 하늘로 쭉쭉 뻗은 마천루 사이사이로 보이는 차들의 행렬이 개미떼 같다고 생각했다. 바람이 너무 불고, 안개도 껴서 분위기는 좋았지만, 사진찍기엔 사실 그냥 그랬다.

구경하기엔 재밌고 좋지만, 딱히 살건 없는 기념품 가게. 하하하하.